сервисы фонда

Стримы, коллабы, коворкинги — только кажется, что это словечки из лексикона подростков, живущих в мегаполисах. На самом деле это язык современных активных людей. И главное в нем даже не сами слова, а навыки, которые за ними стоят. Они могут помочь сейчас в любом начинании.

Так решили омские общественники из «Центра инноваций социальной сферы». Представителей региональных НКО, городских и сельских активистов они задумали научить работать по-новому.

Суть их проекта «Территория социальных инноваций» в том, чтобы в каждом из 15 районов Омской области объединить общественников в команды. Открыть для них новые ресурсные центры и «прокачать» уже существующие организации. Лидеров таких групп отправить в школу руководителей, где обучают по авторской методике, а самим социальным активистам помочь доработать проекты и запустить их на своих территориях.

Это те самые «человечные» инициативы, которые могут изменить жизнь людей в районах. Где-то есть активисты, которые бесплатно тренируют детей во дворах, где-то группа сельчан своими силами создает мастерские и центры досуга. Хорошие дела могут стать брендом территорий, привлечь туристов, дать новые рабочие места жителям. Надо только помочь авторам таких проектов: обучить их, где искать партнеров, как получать гранты, как громко заявить о себе. А главное — чтобы у общественников появилось место, где их поддержат, ими и должны были стать муниципальные ресурсные центры.

— Успех развития территорий во многом зависит от людей, желающих улучшить жизнь своих земляков, — говорит председатель «Центра инноваций социальной сферы», член Общественной палаты РФ Ирина Сербина. — В Омской области действует свыше 2,5 тысячи некоммерческих организаций. Больше половины из них — социальной направленности. Зачастую они становятся главными помощниками власти, выявляют потребности населения, решают проблемы на местах.

Авторы проекта решили не только открыть пять новых ресурсных центров, но и сделать их единой сетью с уже имеющимися. Чтобы НКО из разных районов могли создавать те самые коллаборации, запускать совместные акции, проводить стримы для продвижения.

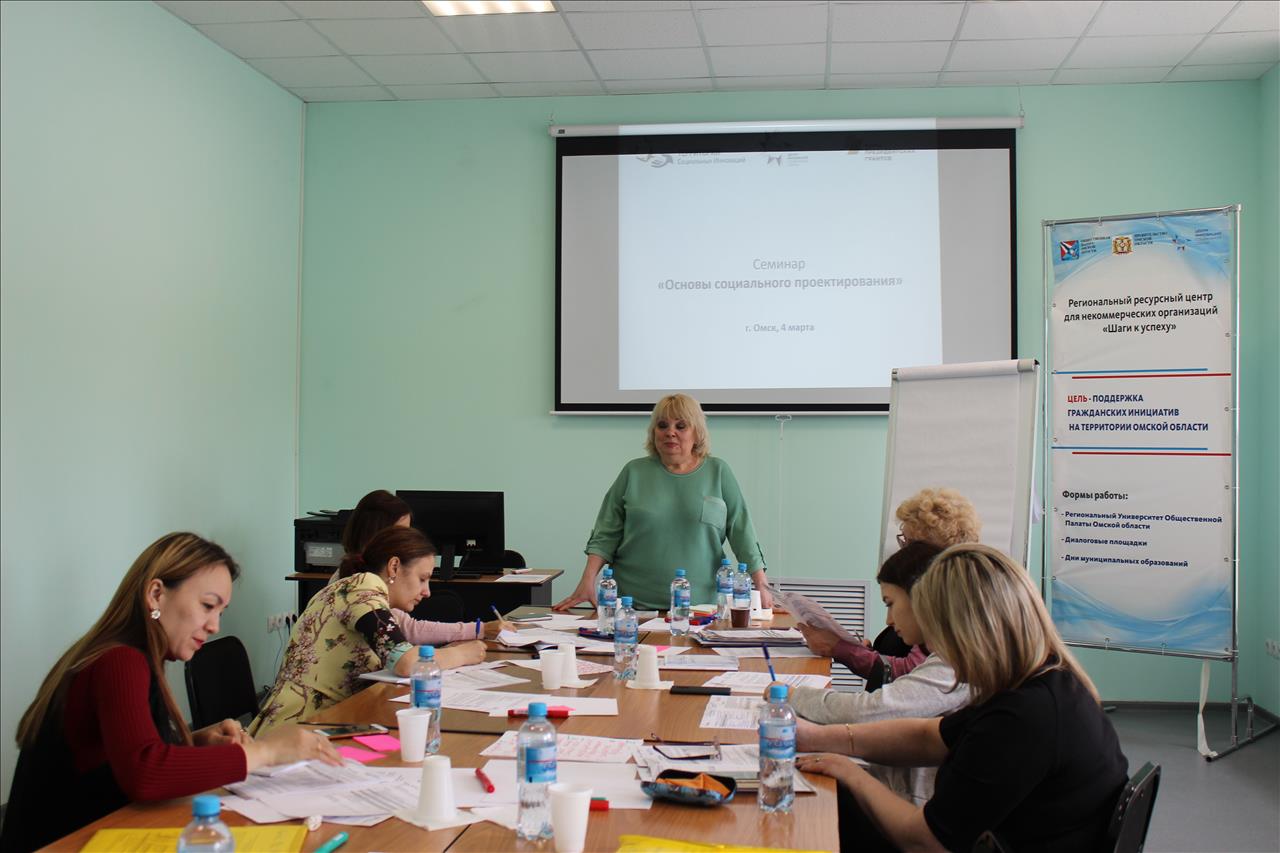

Но сначала — «за парту». Авторы проекта разработали несколько образовательных программ: «Школа ресурсных центров для НКО как центров компетенций в социальной сфере», «Муниципальные ресурсные центры для НКО как центры компетенций в социальной сфере», «Школа руководителей ресурсных центров». На конкурсной основе выбрали районы, где появятся новые «опорные пункты». Вместо пяти запланированных решили открыть шесть.

А дальше началось обучение: консультации, лекции, стажировки — поездки НКО и гражданских лидеров в районы для обмена опытом, круглые столы с участием представителей власти и Общественной палаты. Запустили социальный интернет-канал «ЦИСС лайф 55», где проводили виртуальные встречи с общественными лидерами. Здесь же публиковали видеокейсы, основанные на лучших муниципальных практиках. Участники проекта не только узнавали секреты успеха коллег, но и сами учились вести прямые трансляции. Навык пригодился им и в дальнейшем для продвижения своих проектов в соцсетях.

Даже маленькие инициативы из глубинки прогремели на весь регион благодаря информационной кампании «Это мы можем!»: фотовыставка, пять коворкинговых сессий для молодежи по социальному проектированию, восемь встреч с лидерами проектов, семинары и множество публикаций в СМИ. Общественники знакомились друг с другом в рамках проекта и придумывали совместные акции. Например, руководитель омского «Дома мастеров» Наталья Сусид увидела на выставке изделия сельских умельцев, которые после вошли в проект по возрождению в регионе народных ремесел.

Провести такую большую работу команда «Центра инноваций социальной сферы» смогла благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Показать, чему научились, выпускники школы социальных инноваций смогли на форуме «Люди дела». Они представили самые разные проекты: от занятий по профориентации для школьников в столярной мастерской или создания клуба юных медиков до таких нестандартных, как изучение корейской культуры, учитывая интерес молодежи к модной музыке и танцам из этой страны.

— Выпускники школы теперь занимаются реабилитацией людей в трудной жизненной ситуации, проводят экскурсии, обучают подводной робототехнике, иностранным языкам, изобразительному искусству, проводят спортивные мероприятия и многое другое, — добавили авторы проекта.

В некоторых районах, где планировали открыть новые ресурсные центры, были сложности с определением базовых организаций. Поэтому организация процесса оказалась сложнее. Окончательно определить их смогли только в пяти ресурсных центрах из шести.

Продолжением работы стал проект «От гражданской активности к социальным изменениям», на который тоже получили президентский грант. Теперь НКО региона обучают по скорректированной программе с акцентом на цифровизации. В студии интернет-канала участники создают программы о своих социальных проектах.

сайт организации